Die Umsetzung von Barrierefreiheit klingt oft kompliziert – muss sie aber nicht sein. Mit der richtigen Kombination aus Analyse, Technik und gezielten Maßnahmen wird Ihre Website schnell zugänglich:

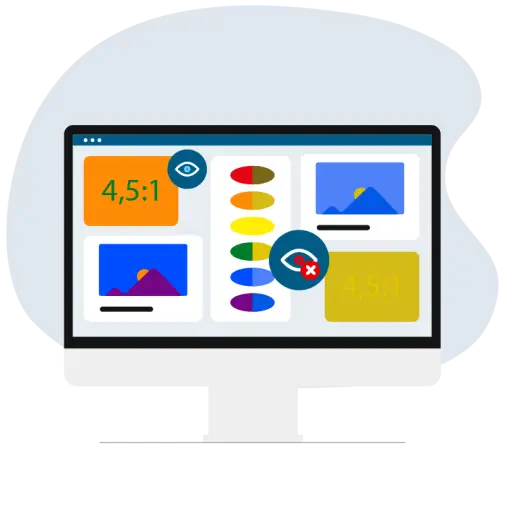

Unser Barrierefreiheitstool ermöglicht eine individuelle Anpassung Ihrer Website auf die spezifischen Bedürfnisse der Besucher. Benutzerfreundlich, ressourcenschonend und DSGVO-konform.

Eine detaillierte Prüfung zeigt, welche Barrieren auf Ihrer Website bestehen. Dabei orientieren wir uns an den WCAG und BITV-Anforderungen.

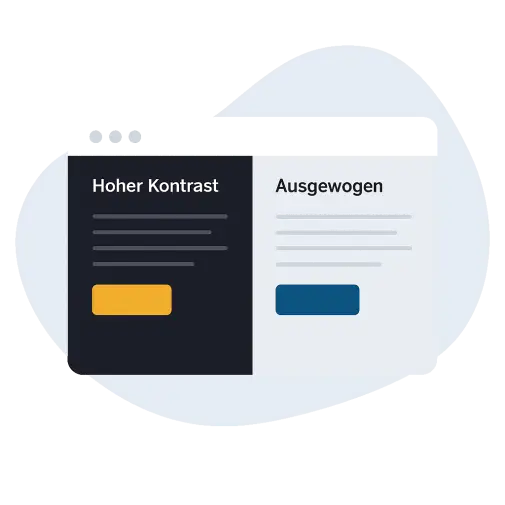

Durch gezielte Maßnahmen und Beratung stellen Sie sicher, dass Ihre Website den gesetzlichen Anforderungen entspricht und für alle nutzbar ist.

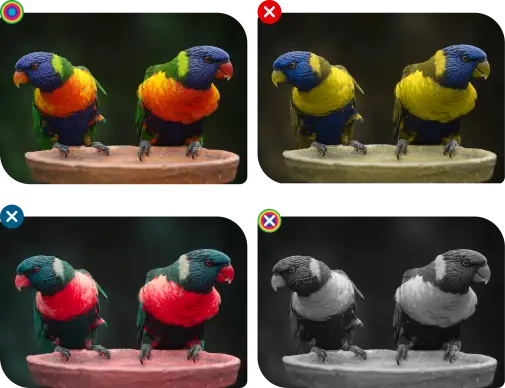

Eine Farbsehschwäche beschreibt die verminderte Fähigkeit, Farben richtig wahrzunehmen oder zu unterscheiden. Betroffene sehen zwar Farben, haben aber Schwierigkeiten bei bestimmten Farbtönen wie Rot und Grün. Farbblindheit ist die extreme Form, bei der bestimmte Farben oder bei Achromatopsie sogar alle Farben gar nicht wahrgenommen werden. Die Welt erscheint dann in Graustufen.

Farbenblindheit kann in verschiedene Formen unterteilt werden, abhängig davon, welche Farbbereiche nicht wahrgenommen werden. Rotblindheit (Protanopie) lässt Rot nicht erkennen, Grünblindheit (Deuteranopie) betrifft Grüntöne, Blaublindheit (Tritanopie) betrifft Blau und Gelb. Totale Farbblindheit (Achromatopsie) ist sehr selten und bedeutet, dass keinerlei Farben wahrgenommen werden.

Farbsehschwächen sind weit verbreitet, insbesondere genetisch bedingte Rot-Grün-Schwächen. Aufgrund der Vererbung über das X-Chromosom sind Männer häufiger betroffen. Im Alltag kann das die Farberkennung erschweren, z. B. beim Unterscheiden farbiger Hinweise oder beim Umgang mit digital codierten Informationen.

Wer seine Farbwahrnehmung überprüfen möchte, kann spezielle Tests durchführen. Online-Tools oder die klassischen Ishihara-Farbtafeln zeigen anschaulich, welche Farben schwer oder gar nicht erkannt werden. Für digitale Inhalte sind solche Tests hilfreich, um Designentscheidungen barrierefrei zu gestalten.